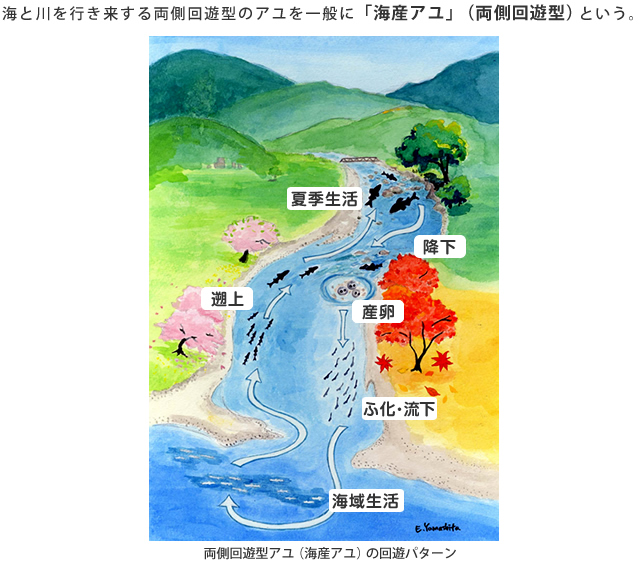

アユの生活史

海産アユの生活史

→もっと詳しく知りたい方は、「ここまで分かったアユの本」(築地書館)を

①産卵

主な産卵期は10-12月で、北ほど早く(北海道では9月から)南に行くほど遅くなる。産卵の開始は河川水温が20℃に低下した頃が目安となり、産卵が活発になるのは15℃以下に低下した頃からである。産卵は河川下流域の瀬で行う。産卵の際には礫を動かして、その間に産卵するため、アユが動かすことができる程度の礫(1-50mm程度)が必要。また、アユが動かしやすい「浮き石」状態であることが不可欠である。粒径0.5mm以下の砂泥は産卵の障害となる。産卵場における水深と流速はいずれも幅がかなり広く、一般的な値を特定することは難しい。

産卵は基本的には1尾のメスを2尾のオスが挟み込むような形で行われる。産卵中のメスの後方にたくさんのアユが集まることが多いが、これは、多くの場合、食卵のために集まったアユである。

アユの卵は直径が1mm弱で、粘着糸で石に付着している。

②ふ化・流下

卵は2週間程度でふ化し、仔魚は直ちに海へと流下する。産卵場の下流部に堰があると、仔魚の流下は遅れ、場合によっては海までたどり着けなくなることがある。ふ化仔魚は遊泳力がほとんど無いため、ゴミのように能動的に流されると考えられがちだが、実際には夜間浮上、昼間底層へ沈下という能動的な移動を行っている。

卵は2週間程度でふ化し、仔魚は直ちに海へと流下する。産卵場の下流部に堰があると、仔魚の流下は遅れ、場合によっては海までたどり着けなくなることがある。ふ化仔魚は遊泳力がほとんど無いため、ゴミのように能動的に流されると考えられがちだが、実際には夜間浮上、昼間底層へ沈下という能動的な移動を行っている。③海域生活

冬の間は暖かく餌(動物プランクトン)の豊富な沿岸域で過ごす。あまり沖合に出ることはなく、水深10mまでの浅海域を主な生息場としていて、波が静かな日は波打ち際でもたくさんのアユを観察することができる。ちなみに、アユ独特の香りはこの時期のアユもすでに持っている。したがって、「アユの香りはコケのにおい」という俗説は、正確ではないことになる。

冬の間は暖かく餌(動物プランクトン)の豊富な沿岸域で過ごす。あまり沖合に出ることはなく、水深10mまでの浅海域を主な生息場としていて、波が静かな日は波打ち際でもたくさんのアユを観察することができる。ちなみに、アユ独特の香りはこの時期のアユもすでに持っている。したがって、「アユの香りはコケのにおい」という俗説は、正確ではないことになる。④遡上

河川の水温が8-10℃を上回るようになると、海から遡上を始める。活発な遡上が行われるのは14-17℃程度で、20℃を超えると遡上期も終盤となる。ただ、小型のアユは真夏でも遡上することがあるし、遅生まれ(12-1月生まれ)のアユは7月になっても活発に遡上することがある。

河川の水温が8-10℃を上回るようになると、海から遡上を始める。活発な遡上が行われるのは14-17℃程度で、20℃を超えると遡上期も終盤となる。ただ、小型のアユは真夏でも遡上することがあるし、遅生まれ(12-1月生まれ)のアユは7月になっても活発に遡上することがある。遡上期の体長は5-10cm程度で、季節が遅くなるほど小型化する傾向にある。アユが遡上する距離(流程)は遡上量と関係があり、遡上量が多いほど上流まで上る(分布を広げる)傾向にある。稚アユの遡上速度は河川によってかなり差がある。長良川では1.7-2.5km/日、狩野川では3-4.3 km/日、四国の吉野川では2km/日程度、高知県奈半利川では3km/日(人工アユ)であるが、下流に堰の多い鳥取県日野川では堰によって遡上が阻害されるため0.3-0.5km/日でしかない。

アユが母川回帰するかどうかは古くから問題になってきた。サケのような能動的な回帰はできないと考えられているが、海では沿岸域に張り付くように生活していることから、生まれた川からあまり遠くには行かず、結果的に遡上期になって最寄りの川に上ったらそこは「母川」であったというような受動的な母川回帰が行われている可能性が高い。

⑤夏季生活

遡上したアユは水温、餌環境、生息密度などの条件が良い場所に「定着」し始める。さらに個体によっては「ナワバリ」を形成し、一定の範囲(約1餌はケイ藻やラン藻といった付着藻類で、基本的には石面の藻類を無作為に摂餌しているが、生息密度が高いほど(摂餌圧が高いほど)ケイ藻主体からラン藻主体へと変化することが分かっている。

⑥降下

初秋になると昼間の時間が短くなったことを感知し成熟が始まる。同時に定着性が弱まり、産卵場への降下行動を開始する。降下行動は降雨に伴う出水に誘発される傾向があり、出水の無い年は降下が遅れる=産卵が遅れることがある。

初秋になると昼間の時間が短くなったことを感知し成熟が始まる。同時に定着性が弱まり、産卵場への降下行動を開始する。降下行動は降雨に伴う出水に誘発される傾向があり、出水の無い年は降下が遅れる=産卵が遅れることがある。下流の産卵場にたどり着いたアユは大きな集団となり、やがて産卵が始まる。