アユ放流の諸問題

放流種苗の種類とその特性

放流用種苗として利用されているものは、大きく分けると、

①人工、②海産、③河川産、④湖産(琵琶湖産)がある。

①人工、②海産、③河川産、④湖産(琵琶湖産)がある。

人工種苗

卵から人の管理下で育てられた種苗で、現在では放流種苗の主流となっている。かつては品質が問題視されていたが、近年ではかなり向上した種苗が増えている。安定した供給が可能なことが大きなメリット。海産種苗

海で稚魚を採捕し、中間育成したもの。宮崎県や神奈川県などでの生産量が多い。基本的に天然のアユ資源に依存しているために、年変動が大きく安定した供給が困難。単価は総体に高い。また、基本的な問題として、資源が過剰な時代ならともかく、地元の河川に遡上するはずのアユを海で取って放流用に他県に出荷することには、反感が大きい。河川種苗

海から川に遡上してきた稚アユを採捕したもの。流通量は少ない。天然遡上そのものであるため、品質は良好であるが、単価はかなり高い。湖産種苗

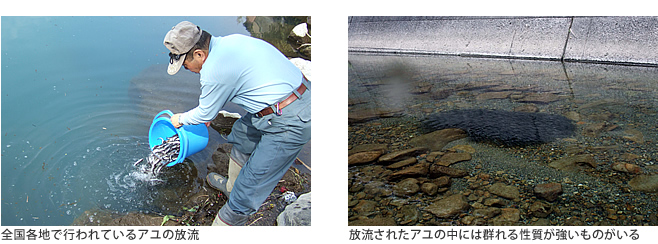

琵琶湖産アユを放流用に用いたもの。かつては流入河川に遡上した稚魚が用いられていたが、近年では湖内で採集した稚魚を中間育成して出荷するケースが多い。放流種苗としての歴史は最も古く、大正時代から用いられてきた。1990年代までは放流種苗の主流となっていた。「放流後の歩留まりが良い」、「ナワバリを作る性質が強い(釣りやすい)」、「天然の種苗でありながら安定供給が可能」といった放流種苗として最適とも言える特徴を有しており、好まれてきた。しかし、「冷水病」の保菌率が高いことが分かり、使用が差し控えられるようになってきた。

種苗放流の問題点

全国各地の河川で盛んに行われているアユの種苗放流について、最近いくつかの問題点が指摘されている。

湖産アユの子どもは塩分耐性が低く、再生産に寄与しない(海中で死に絶える)。ところが、海産アユとは簡単に交雑する。交雑の結果生まれた子どもは湖産と海産の中間的な性質を持つことになり、海では死にやすくなる。湖産アユの放流はそうした海産アユの再生産に不利な形質を集団に浸透させる危険性がある。

■人工種苗

人工種苗は代々飼い続けられた少数の親から卵を採り、種苗を生産するケースが多い。このような継代飼育は遺伝的な多様性が低い種苗を生産することになる。さらに、そのような種苗が天然集団と交雑した場合、遺伝的劣化(多様性の低下)を招く恐れがある。このことは、集団の環境変化に対する耐性を低下させると言われている。

また、放流先とは環境条件の異なる場所で採捕されたアユ(またはそれを親として作られた種苗)を放流する場合、放流する種苗は放流先のアユとは異なった遺伝的性質を持っている可能性がある。その性質が放流先での生存や繁殖に適していない場合は、放流先の在来の集団がその地域で獲得した適応形質が浸食されるような事態に陥る危険性がある。そうなると、「地のアユ」が生き残る確率は低下する。

1990年代以降。湖産アユは冷水病の菌を高率に保有しており、それを全国の河川に放流したために冷水病は全国の河川に広まってしまったと言われている。また、近年では、アユに対して強い病原性を持つようになったエドワジライクタルリという菌が、やはり放流にまぎれて全国に広がりつつある。このように種苗放流は新たな病原菌を天然水域に持ち込むというリスクを抱えている。

1990年代以降。湖産アユは冷水病の菌を高率に保有しており、それを全国の河川に放流したために冷水病は全国の河川に広まってしまったと言われている。また、近年では、アユに対して強い病原性を持つようになったエドワジライクタルリという菌が、やはり放流にまぎれて全国に広がりつつある。このように種苗放流は新たな病原菌を天然水域に持ち込むというリスクを抱えている。

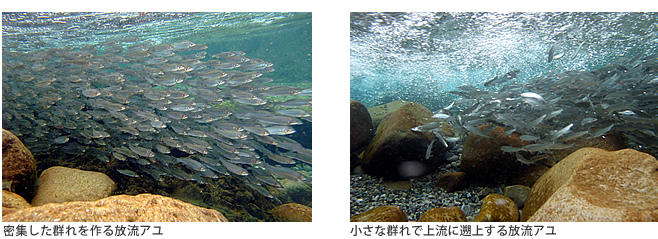

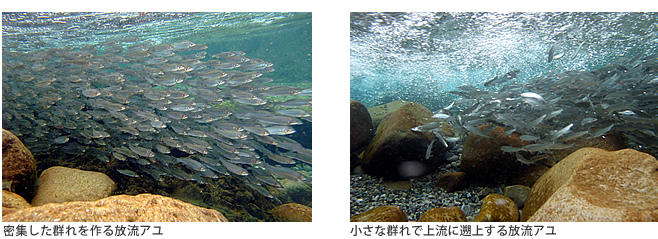

筆者は全国各地の河川で、放流したアユの追跡調査を行ってきた。その結果から言えるのは、放流後に密集群(個体間の距離が狭い)を作るアユはナワバリの形成率が弱く、放流直後から比較的小さな群れに分かれ、上流に遡上するものは後のナワバリ形成率が高くなる傾向があるということである。そして、このような種苗差は飼育環境と関係しているようなのである。

①遺伝的攪乱

■湖産種苗湖産アユの子どもは塩分耐性が低く、再生産に寄与しない(海中で死に絶える)。ところが、海産アユとは簡単に交雑する。交雑の結果生まれた子どもは湖産と海産の中間的な性質を持つことになり、海では死にやすくなる。湖産アユの放流はそうした海産アユの再生産に不利な形質を集団に浸透させる危険性がある。

■人工種苗

人工種苗は代々飼い続けられた少数の親から卵を採り、種苗を生産するケースが多い。このような継代飼育は遺伝的な多様性が低い種苗を生産することになる。さらに、そのような種苗が天然集団と交雑した場合、遺伝的劣化(多様性の低下)を招く恐れがある。このことは、集団の環境変化に対する耐性を低下させると言われている。

また、放流先とは環境条件の異なる場所で採捕されたアユ(またはそれを親として作られた種苗)を放流する場合、放流する種苗は放流先のアユとは異なった遺伝的性質を持っている可能性がある。その性質が放流先での生存や繁殖に適していない場合は、放流先の在来の集団がその地域で獲得した適応形質が浸食されるような事態に陥る危険性がある。そうなると、「地のアユ」が生き残る確率は低下する。

②病気の蔓延

1990年代以降。湖産アユは冷水病の菌を高率に保有しており、それを全国の河川に放流したために冷水病は全国の河川に広まってしまったと言われている。また、近年では、アユに対して強い病原性を持つようになったエドワジライクタルリという菌が、やはり放流にまぎれて全国に広がりつつある。このように種苗放流は新たな病原菌を天然水域に持ち込むというリスクを抱えている。

1990年代以降。湖産アユは冷水病の菌を高率に保有しており、それを全国の河川に放流したために冷水病は全国の河川に広まってしまったと言われている。また、近年では、アユに対して強い病原性を持つようになったエドワジライクタルリという菌が、やはり放流にまぎれて全国に広がりつつある。このように種苗放流は新たな病原菌を天然水域に持ち込むというリスクを抱えている。③放流魚の行動様式

特に人工種苗において「友釣りで釣れない」といった問題点が指摘されることがある。この点に関しては総論的なことを言ってもあまり意味はなく、例えば人工種苗にも釣れる種苗と釣れない種苗がある。筆者は全国各地の河川で、放流したアユの追跡調査を行ってきた。その結果から言えるのは、放流後に密集群(個体間の距離が狭い)を作るアユはナワバリの形成率が弱く、放流直後から比較的小さな群れに分かれ、上流に遡上するものは後のナワバリ形成率が高くなる傾向があるということである。そして、このような種苗差は飼育環境と関係しているようなのである。

種苗放流は本当に効果的なのか?

■放流は積極的な増殖方法?

川の漁協には漁業法で「増殖」が義務づけられていて、毎年全国の河川に1億尾を超えるアユ種苗が放流されている。

しかし、漁業法では「放流」を義務づけているわけではないので、放流以外の方法で「増殖」する道も選択できるはずである。にもかかわらず、増殖=放流となったのは、昭和38年に出された水産庁の通達で、放流のような積極的な方法に限定するよう指示されたためである。この通達の「積極的」という意味はよく分からないのだが、漁獲規制や親魚保護などの実効が上がりやすい増殖策は「消極的」なので認めないと書いてあるので、お金を使う対策のことが「積極的」の条件なのだろうと勝手に解釈している。

■放流と漁獲量には相関関係がない

それはさておき、増殖=放流の図式の基本的な条件は、「放流がアユの増殖につながる」ということでなければならない。しかし、放流がアユの増殖につながったかどうかを内水面漁場管理委員会(知事の諮問を受けて放流量などの妥当性を検討する組織)が検証したと言う話は聞いたことがない。

それはさておき、増殖=放流の図式の基本的な条件は、「放流がアユの増殖につながる」ということでなければならない。しかし、放流がアユの増殖につながったかどうかを内水面漁場管理委員会(知事の諮問を受けて放流量などの妥当性を検討する組織)が検証したと言う話は聞いたことがない。

そこで、2004年のデータを使って県別の放流量と漁獲量の関係を見てみた。図でお分かりのとおり、放流量と漁獲量にはほとんど相関関係がない。それだけではない。私の住んでいる高知では、1980年代以降の20年間で放流量は3倍に増えた。ところが、この間に漁獲量は4分の1に減ったのである。栃木県の那珂川では、放流量は毎年ほぼ一定であるのに、漁獲量は年々大きく変化している。つまり、放流量と漁獲量は密接な関係はないということになる。こういった事例は多くの地域から報告されるようになっている。

■増殖方法に自由化を

このように、種苗放流というのは意外に機能していないようなのだ。ただ、これはむしろ当然の結果で、河川別にアユの漁獲特性を分析した野中忠さん(東京海洋大学名誉教授)によると、全国の約90%の河川においてアユの漁獲量は天然遡上量に依存している。つまり、放流量よりも天然遡上量の方が漁獲量の変動への影響力がはるかに大きいのである。

増殖に対して影響力が相対的に小さい放流を国を挙げて推奨し、天然アユを増やすことに有効な漁獲規制や親魚保護は「増殖行為とは認めない」と言っているのでは、アユの漁獲量が低迷するのは当たり前ではないだろうか。もっとも、このような指示が出された背景には、表には出せない事情があったと想像されるのだが。

それはともかくとして、アユが減る理由は川によって違うはずである。にもかかわらず、全国一律の対策(種苗放流)というのは、常識的に考えても(別に考えるまでもなく)そんなにうまくいくはずがない。増殖方法の自由化こそが今求められていることではないだろうか。

川の漁協には漁業法で「増殖」が義務づけられていて、毎年全国の河川に1億尾を超えるアユ種苗が放流されている。

しかし、漁業法では「放流」を義務づけているわけではないので、放流以外の方法で「増殖」する道も選択できるはずである。にもかかわらず、増殖=放流となったのは、昭和38年に出された水産庁の通達で、放流のような積極的な方法に限定するよう指示されたためである。この通達の「積極的」という意味はよく分からないのだが、漁獲規制や親魚保護などの実効が上がりやすい増殖策は「消極的」なので認めないと書いてあるので、お金を使う対策のことが「積極的」の条件なのだろうと勝手に解釈している。

■放流と漁獲量には相関関係がない

それはさておき、増殖=放流の図式の基本的な条件は、「放流がアユの増殖につながる」ということでなければならない。しかし、放流がアユの増殖につながったかどうかを内水面漁場管理委員会(知事の諮問を受けて放流量などの妥当性を検討する組織)が検証したと言う話は聞いたことがない。

それはさておき、増殖=放流の図式の基本的な条件は、「放流がアユの増殖につながる」ということでなければならない。しかし、放流がアユの増殖につながったかどうかを内水面漁場管理委員会(知事の諮問を受けて放流量などの妥当性を検討する組織)が検証したと言う話は聞いたことがない。そこで、2004年のデータを使って県別の放流量と漁獲量の関係を見てみた。図でお分かりのとおり、放流量と漁獲量にはほとんど相関関係がない。それだけではない。私の住んでいる高知では、1980年代以降の20年間で放流量は3倍に増えた。ところが、この間に漁獲量は4分の1に減ったのである。栃木県の那珂川では、放流量は毎年ほぼ一定であるのに、漁獲量は年々大きく変化している。つまり、放流量と漁獲量は密接な関係はないということになる。こういった事例は多くの地域から報告されるようになっている。

■増殖方法に自由化を

このように、種苗放流というのは意外に機能していないようなのだ。ただ、これはむしろ当然の結果で、河川別にアユの漁獲特性を分析した野中忠さん(東京海洋大学名誉教授)によると、全国の約90%の河川においてアユの漁獲量は天然遡上量に依存している。つまり、放流量よりも天然遡上量の方が漁獲量の変動への影響力がはるかに大きいのである。

増殖に対して影響力が相対的に小さい放流を国を挙げて推奨し、天然アユを増やすことに有効な漁獲規制や親魚保護は「増殖行為とは認めない」と言っているのでは、アユの漁獲量が低迷するのは当たり前ではないだろうか。もっとも、このような指示が出された背景には、表には出せない事情があったと想像されるのだが。

それはともかくとして、アユが減る理由は川によって違うはずである。にもかかわらず、全国一律の対策(種苗放流)というのは、常識的に考えても(別に考えるまでもなく)そんなにうまくいくはずがない。増殖方法の自由化こそが今求められていることではないだろうか。