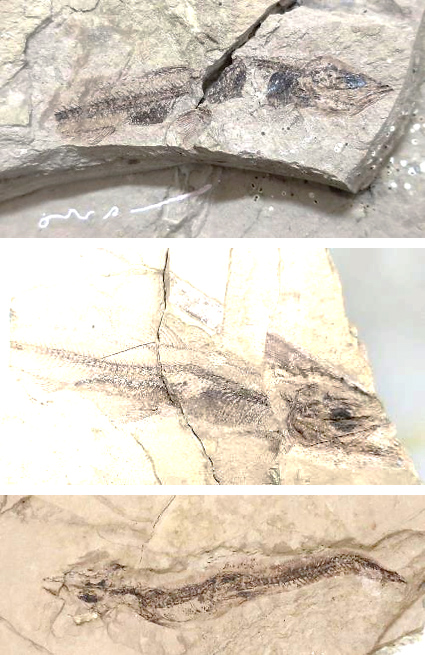

1千万年前のアユ

更新日:2018年7月

島根大学ミュージアムに所蔵されている「1千万年前のアユ」の化石を見せていただいた。この化石は松江市馬潟の1000万年前に堆積した「松江層」から、1972年に発掘されたもので、発掘時はワカサギと誤認されていたとのこと。

2012年に鶴見大学歯学部の小寺春人さんと国立科学博物館元主任研究員の友田淑郎さんの調査で最古のアユであることが判明した。電子顕微鏡を使って詳細な観察を行ったところ、櫛状歯(しつじょうし:櫛のような形状の歯)を持つことやヒレ・脊椎骨の特徴から「アユ」と判定された。

この化石が発見されるまで、アユは約260万年前(第四紀初頭)に出現したと考えられてきたが、今回の発見でそれを大きく上回る時間を生き抜いてきた生物であることが判明した。

そのような長い歴史を持つアユがこの数十年の間に急激に数を減らしているという事実、そしてその原因のほとんどは私たち日本人にあるということは重く受け止めるべきではないだろうか。

(写真は島根大学ミュージアムの許可を得て撮影させていただいた)

2012年に鶴見大学歯学部の小寺春人さんと国立科学博物館元主任研究員の友田淑郎さんの調査で最古のアユであることが判明した。電子顕微鏡を使って詳細な観察を行ったところ、櫛状歯(しつじょうし:櫛のような形状の歯)を持つことやヒレ・脊椎骨の特徴から「アユ」と判定された。

この化石が発見されるまで、アユは約260万年前(第四紀初頭)に出現したと考えられてきたが、今回の発見でそれを大きく上回る時間を生き抜いてきた生物であることが判明した。

そのような長い歴史を持つアユがこの数十年の間に急激に数を減らしているという事実、そしてその原因のほとんどは私たち日本人にあるということは重く受け止めるべきではないだろうか。

(写真は島根大学ミュージアムの許可を得て撮影させていただいた)