更新日:2013年10月 →再更新日:2020年12月

アユの放流―その危険性

これまで種苗放流の利点ばかりに目が向き、その危険性 ―病気の持ち込み、遺伝的な攪乱など― には十分な注意が払われてこなかった。その結果、アユの冷水病が全国的に広まり、アユが釣りにくくなったことはご承知のとおりである。遺伝的な攪乱については、その実態すらまだよく分かっていないが、放流先とは環境条件の異なる場所で採捕されたアユ(またはそれを親として作られた種苗)を放流する場合、放流する種苗は放流先のアユとは異なった遺伝的性質を持っている可能性がある。その性質が放流先での生存や繁殖に適していない場合は、放流先の在来の集団がその地域で獲得した適応形質が浸食されるような事態に陥る危険性がある。そうなると、「地のアユ」が生き残る確率は低下する。

こういった放流のリスクが顕在化してきたこともあるのか、稚アユの放流量は増えたのに漁獲量はいっこうに増えない、むしろ減少したことが報告されている。

北限のアユを育む朱太川

アユは日本最北端の手塩川で採集された記録はあるものの、小樽の近くを流れる余市川を北限とするのが定説になっていた。しかし、近年では余市川やその西の尻別川(かつては鮎釣りの全国大会が開催されていた)ではアユが激減し、現在、実質的なアユの北限は朱太川と言って差し支えないだろう。

アユは日本最北端の手塩川で採集された記録はあるものの、小樽の近くを流れる余市川を北限とするのが定説になっていた。しかし、近年では余市川やその西の尻別川(かつては鮎釣りの全国大会が開催されていた)ではアユが激減し、現在、実質的なアユの北限は朱太川と言って差し支えないだろう。北海道の渡島半島の付け根付近を流れる朱太川は、延長43.5kmの中規模河川で、黒松内町、寿都町を経て日本海側の寿都湾へと注ぐ。朱太川を特徴づけるものは自然豊かな河川環境で、本川には魚の移動を妨げるような堰堤等の工作物は全くなく、アユが源流域まで遡上できるという全国的にも希有な河川である。なんと、川幅2mぐらいの源流部にイワナと一緒に海から遡上してきた天然アユが泳いでいるのである。

北海道固有の個体群の存在

朱太川を含む北海道の天然アユは、北海道の川とその周辺海域で生活環を完結する個体群、つまり「地のアユ」ではなく、本州の日本海側の河川から仔魚期に海流に乗って北海道沿岸まで運ばれてきた無効分散(繁殖に寄与しない分散;かつては死滅回遊とも言われていた)的な集団であるという通説がある。この説では、北海道の河川でふ化した仔魚は冬場の低水温で死滅すると考えられている。しかし、この通説はどう考えても矛盾が多く、科学的な理由(詳細は省きます。詳しく知りたい方は月刊つり人2013年8月号を)から無効分散説は否定できる。ただ、私が北海道固有の個体群が存在すると確信したのは、そのアユの異常とも言える体型を見てからである。

北海道の気候に適応した体型?

朱太川に潜水しアユを観察していて、普通の体型のアユに混じって異常に体高の高い、ヘラブナのようなアユを多数見た。私は水中でのアユの観察を始めて30年以上になるが、一度も見たことのない体型のアユであった。

朱太川に潜水しアユを観察していて、普通の体型のアユに混じって異常に体高の高い、ヘラブナのようなアユを多数見た。私は水中でのアユの観察を始めて30年以上になるが、一度も見たことのない体型のアユであった。「朱太川だけなのか?」という疑問もあって、昨年は周辺の河川でも調査してみたところ、渡島半島を流れる厚沢部川でも確認した。写真は坂本和晃さん(自然豊かな清流厚沢部川を考える会事務局長)が釣った「問題のアユ」である。

なぜこのような体型になるのかは、まだ分かっていない。北海道のアユであれば、すべてがこのような体型になるというわけではなく、餌条件が良い場合にのみこのような体型になるようである。河川生活期が5ヶ月しかないという北海道特有の生息条件と関係があるかもしれない。

朱太川での種苗放流―その驚くべき効果

朱太川ではこれまで人工の稚アユが放流されてきた。昨年、その放流アユの解禁当初の漁獲率を調査して、愕然とした。朱太川全体の生息数は約30万尾(潜水調査から推定)で、そのうち放流はわずか2万尾。7%にすぎない。ところが、解禁当初(7月)に友釣りで釣られたアユのうち、人工アユの比率は、上流では30%、下流では実に60%という高い値であった。天然アユの多い川での調査結果としては、異常に放流アユの割合が高いのである。驚くべき放流効果と言わざるを得ない。冷水病が発生しないということが大きな要因となっているようである。

稚アユの放流中止を決定

それでも私は放流の取り止めを漁協や地元行政に提言した。朱太川に放流されている稚アユの産地は岩手県や秋田県であり、朱太川の在来のアユとは遺伝的な特性が異なっている可能性が高い。もしも、低水温に対する抵抗性 ―北限に近い朱太川では生残するために必須の性質― を欠いた種苗が放流され、在来のアユと交雑した場合、本来、朱太川のアユが有していた(はずの)低水温に対する抵抗性が希釈されてしまう可能性は高い。このことはアユ仔魚の海での減耗に直結することになる。

このシナリオは現段階では想像の域を出ないが、このことが確認されてからでは回復させることは難しくなるため、可能な限り「北限のアユ」の遺伝的特性を攪乱しないような対策が求められる。そして、冷水病のような新たな病気を持ち込むリスクも考え合わせると、最良の対策は放流の取り止めということに行き着くのである。放流によって得られる短期的な利益よりも、長期的に見るとそのリスクの方が大きいと言いかえてもいい。

この提案を受けて、朱太川漁協(畑井信男組合長)は総会で稚魚放流の取り止めを決議し、2013年にそれが実現した。

ただ、放流を取り止めて釣れなかった時はどうするのか?クレームは処理できるのか?遊漁券は売れるのか?矢面に立たされる漁協だけに対応を押しつけることにならないか?稚魚放流の中止の成果(影響)がどうなのかということも科学的にモニタリングし評価する必要があるが、地元でそれを行うためには専門的な知識と技術が必要となる。解決すべき課題は多い。

稚魚放流なしの「増殖」

もう一つの課題は漁協に課せられた「増殖義務」を稚魚放流なしでどのように果たすのか、ということである。私の知る限り、稚魚放流なしで増殖義務を果たした漁協はアユでは皆無なのである。

もう一つの課題は漁協に課せられた「増殖義務」を稚魚放流なしでどのように果たすのか、ということである。私の知る限り、稚魚放流なしで増殖義務を果たした漁協はアユでは皆無なのである。

幸いにして、朱太川漁協はかねてから天然アユから採卵して、ふ化した仔魚を朱太川に放流するという事業を行っていた。サケと同じような増殖である。この増殖事業であれば、遺伝的な撹乱を起こさずに済むし、漁協に課せられた増殖義務を果たすことにもなる。アユでは前例がないが、ワカサギでは発眼卵放流のみでも「増殖行為」と認められているので、アユで否定される理由はない。

地域全体でアユを守る

朱太川の大部分が流れる黒松内町は、「自然と人の共生」、「循環を基調とする地域社会」を目指して、自然を活かした地域づくりを推進している。また、平成24年3月には生物多様性の保全と持続的な利用を行うための「生物多様性地域戦略」を全国に先駆けて策定した。今回の稚魚放流を行わないという決定は、その「生物多様性地域戦略」とも合致しており、漁協だけでなく黒松内町も朱太川のアユ資源を保全しながら持続的に活用する方法を模索している。 これまで日本の川では、漁協が主体となって放流でアユ資源を増殖(または維持)するという仕組みを作ってきた。しかし、最近の全国的なアユ漁の低迷ぶりと漁協組合員の著しい高齢化は、この仕組みがすでに制度疲労を起こしていることを物語っており、再編が必要となっている。 今回紹介した朱太川のケースは、これから日本の河川でアユなどの天然資源(川の恵み)を利用しながら、平たくいえば釣りを楽しみながら、その資源を維持するというモデルケースになると思っている。この朱太川での取り組みに込めた思いをご理解いただき、長い目で見ていただきたいと願う。放流を止めてからの8年間

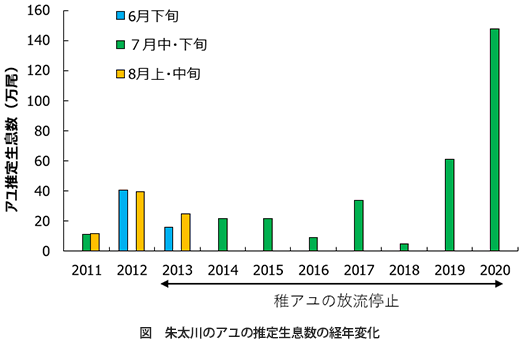

2013年から稚アユの放流を停止して8年が経過した朱太川。この間のアユの生息量の変化についてお知らせしておきたい。まずは、2011~2020年の10年間の生息数の図を見ていただきたい。2017年までの4年間は放流停止前(2011~2012年)よりも増えたり減ったりを繰り返していたのだが、「資源」という視点で見ると特に大きな変化は起きなかった。

ところが、2018年に過去に類を見ないような遡上量の減少が起きた。この理由ははっきりしていた。前年(2017年)の秋、アユの産卵のピーク、川底に産み付けられた卵が最も多くなった、まさにそのタイミングを見計らったように台風が北海道近海を通過した。降り始めからの雨量は200mmを超え、産卵場のある朱太川の下流部では水位が1.5mほど上昇した。それまでに産み付けられていた卵の大部分が流出してしまったようだった。天然のみで資源を維持することの厳しさを思い知らされた年であった。

ところが、2018年に過去に類を見ないような遡上量の減少が起きた。この理由ははっきりしていた。前年(2017年)の秋、アユの産卵のピーク、川底に産み付けられた卵が最も多くなった、まさにそのタイミングを見計らったように台風が北海道近海を通過した。降り始めからの雨量は200mmを超え、産卵場のある朱太川の下流部では水位が1.5mほど上昇した。それまでに産み付けられていた卵の大部分が流出してしまったようだった。天然のみで資源を維持することの厳しさを思い知らされた年であった。資源の回復には時間を要するかと思われたが、意外にもその翌年の2019年の生息数(=天然遡上量)は過去最高の61万尾まで一挙に回復した。さらに、2020年はダントツの遡上量の多さで、生息数は148万尾まで伸びた。解禁当初から豊漁で、シーズン中多くの釣り人が朱太川を訪れた。ただ、困ったことにアユが多すぎて成長が著しく悪い。川の生産力を上回るような生息数となってしまったようである。

このように稚アユの放流停止から8年間、生息数はめまぐるしく変化したが、長期的な視点で見ると増加傾向にある。少なくとも、放流無しでもアユ資源は維持・増殖できることは証明できたと考えている。ひとつ書き加えておきたいのは、朱太川での増殖はそれまでのふ化仔魚放流に加えて、2017年から産卵場づくりを始めたことである。この効果は抜群で、大量の卵が造成した産卵場に産み付けられている。自然の営みに人が少し手を貸すことで、自然資源が維持できることを実感している。