海から川に入ってきたアユたちは、上流を目指してどんどん遡上して行く。アユの遡上の一般的なイメージはこんなところではないだろうか。

ところが実際には、中小河川では下流部でも大きなアユが生息していることは珍しくない。なので、すべてのアユが上流を目指しているわけでもなさそうである。河口の汽水域を主な生息場とする「潮アユ」と呼ばれるちょっと変わったアユの存在さえ知られている。

河川を遡上する稚アユ

アユ研究の空白

水産上重要種であるアユは、これまで様々な角度から研究されてきた。遡上期に関するものだけでも、遡上時期や日周変化、体サイズ、食性、遊泳力等々の研究が行われ、その数は多い。

しかし、「アユがどこまで遡上していくのか?」「どのようにして定着場所を決めているのか?」そういったアユの遡上行動の基礎的な部分に関する知見は意外にも無い。

なぜかと言えば、そのような研究をしたくても、日本の河川にはアユの遡上を阻害する堰や床止、ダムといった横断構造物が古くから造られており、自然状態でどこまで遡上するのかを調べることができなくなっていた(いる)のである。そのうえ、種苗放流が大正時代に始まり、1970年代以降はその量も全国的に多くなった(全国で1~2億尾)。「天然アユ」を特定した上で、その分布を正確に把握することも非常に困難となっている。

「自然状態でのアユの遡上行動を調べる」というシンプルな研究テーマは、実はとてもハードルの高いものなのである。

絶好の研究フィールド

そんな厳しい状況の中、天然アユの遡上行動を研究する絶好の機会に恵まれた。場所は北海道南部の渡島半島を日本海側に流れ込む朱太川。本流には、アユの遡上を阻害するような横断構造物がなく、ほぼ自由な移動が可能となっている。さらに、2013年以降は種苗放流も行われていない(当HPの「稚アユの放流を止めた朱太川」を参照)。

天然アユがどこまで上るのか、どのようにして定着場所を決めるのか、といったこれまで知ることができなかったアユの基本的な生態に迫ることができる絶好のフィールドなのである。

調査は2011年から始まった。この調査の本来の目的は、「朱太川の天然アユ資源を持続的に活用するための方策を考える」というもので、朱太川が流れる黒松内町からの依頼であった。ただ、生物資源を保全するためにはまずは実態の把握が必要であり、アユの生息数や分布といった基礎的な調査を始めた。

調査定点は12地点で、河口近くから源流近くまでほぼ等間隔で設定した。最上流域は樹木が茂った川幅2m程度の細流で、イワナの生息圏でもあった。これら12の定点で毎年潜水し、アユの個体数やサイズを調べた。さらに、2014年にはアユを下流(河口から5-7km)、中流(同13km)、上流(同29-30km)の3区域で、友釣りで採集した。採集したアユは、耳石のSr/Ca比の変化から河川への遡上時期を推定したうえで、遡上時期別に河川のどこにいたのかを分析した。同時に成育状態(体長、肥満度)についても調べてみた。

天然アユの生息数

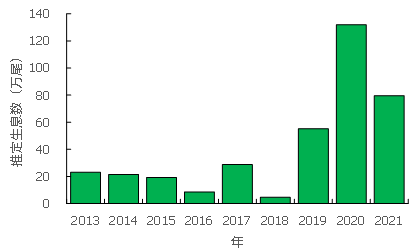

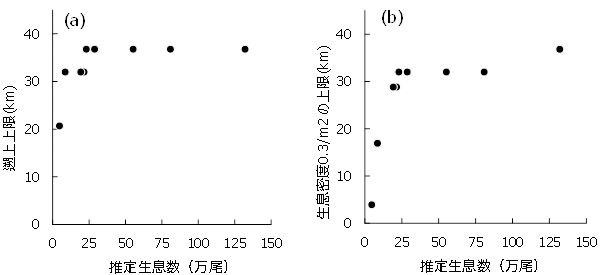

生息数と分布のデータは年に1つしか取れない。生物分野のフィールド調査の辛いところである。統計的な分析ができるまでのデータ数をそろえるために9年(2013~2021年)を要した。この間、生息数は4.6~132万尾の間で大きく変動し(図1)、分布範囲(遡上上限)にもかなり年変動が見られた。朱太川では2013年以降稚アユの放流は停止されているので、この生息数はすべて天然アユということになる。

余談にはなるが、全国の河川で増殖のために行われている「稚アユ放流」を停止しても、朱太川ではアユ資源は減ることはなく、近年はむしろ増加傾向にある。アユの増殖はこれまで種苗放流一辺倒であったが、川に応じた最適な増殖方法が取られるべき時期に来ているように思われる。

図1 アユの推定生息数の年変化

アユの分布上限を決める要因

アユの河川内での遡上行動には、水温や河川流量が関与していることが知られている。実際、堰の魚道等で観察していると、水温が上昇する午後に遡上が活発になるし、雨で水量が少し増えるといっせいに遡上し始めることが多く、こういった要因がアユの遡上行動に強く結びついていることが分かる。

そこで、まず、水温や流量と密接に関係する気温と降水量と遡上上限との関係をみてみた。ところが予想に反して、これら気象条件とアユの分布には何の関係も無かった。水温の上昇や流量の増加といった環境条件の変化は確かに遡上行動を活発にするが、それは短期的なもので、遡上上限や流程分布を決定するような強い影響力を持つものではないということになる。

次に、遡上上限および生息密度0.3尾/m²(全ての個体が十分に摂餌できる密度と仮定)の上限と生息数との関係を見てみると、生息数が多いと、両方の上限が上流側に延びる形で生息範囲が広がった(図2)。生息数(遡上量)が多ければ分布域が広がり、少なければ分布域が狭くなるということなのだ。分布の上限を決定している要因はその年の生息数だったのである。

稚アユを使った実験で、密度が高くなると遡上行動が活発化することが分かっている。高密度になるとそれを嫌って分散するということになるのだが、川の場合は上流に分散する以外に手はないので、遡上上限や生息密度0.3尾/m²の上限が延びる(=生息域が拡大する)ということになる。アユだけでなく、河川を成長の場とする回遊性の生物(ヨシノボリ類、テナガエビ類等)でも、種内競合を避けるための共通した仕組みとなっているようだ。

図2 アユの生息数と遡上上限および生息密度0.3尾/m²の上限との関係

遡上時期によって定着位置が決まるのか?

早期に河川に遡上したアユは、後から遡上してきたアユによって押し出されるように、順次上流へと遡上するのか?言い換えれば、早期に遡上したアユは上流に定着し、後期に遡上したアユは下流に定着するのか。

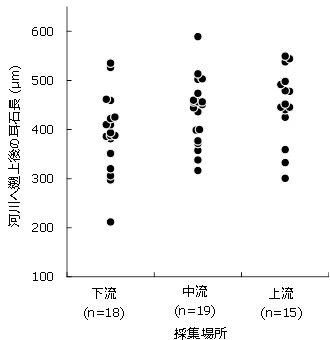

アユの耳石のSr/Ca比を分析すると、海から川に入った時期を特定できる。そういった分析から得られた情報を元に、河川に入ってからの期間の長さ(=河川へ遡上後に形成された耳石の長さ)と採集された位置の関係を整理してみると(図3)、まず、早期遡上群(河川へ遡上後の耳石の長さが450μm程度以上)は上流に多いものの、一部は下流でも採集された。対照的に後期遡上群(耳石の長さが350μm程度以下)は下流に多かったものの、上流でも採集されたのである。

この事実は、早期に河川に遡上したアユでも下流に定着するものがいる一方で、遅れて遡上してきたアユの中には早期~中期に遡上したアユを追い越すような形で上流へと移動した個体がいるということを意味する。アユの遡上距離、言い換えると定着場所の選択基準は個体によってかなり異なっていて、早期に河川に遡上したアユが「ところてん式」に押し出されるように順次上流へと移動するというような単純なものではなかった。

どうして、このような複雑な分布様式となるのかは、まだ、よく分からない。ただ、次のような説明が可能ではないかと考えている。

まず、アユが上流への分布拡大(移動)を行うのは、過密による競合を避けるという意味が大きいことは、この研究から分かったことである。ただ、おそらくではあるが、密度の上昇に対する感受性には個体差があって、比較的低密度でもそれを嫌って上流に移動する個体がいる一方で、割と鈍感と言うか、密度の上昇をあまり気にせず最初の定着場所に居続ける個体もいる。そう考えると、今回の調査結果は矛盾なく説明できそうである。「密度の上昇に対する感受性には個体差がある」という仮説が正しければ、の話ではあるが。

図3 3つの区間で採集したアユの河川へ遡上後の耳石長の比較

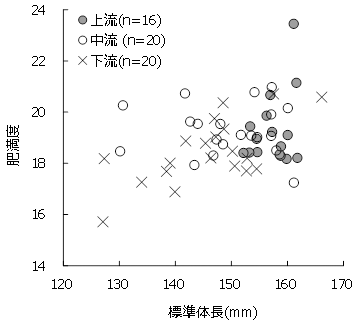

上流への移動は“得”なのか?

2014年に友釣りで採集したアユの成育状態をみてみると、上流の個体は 中流や下流に比べて体長が大きく、肥満度も18以上の高い値の個体で占められていた(図4)。これに対して、中流では肥満度は上流と同様に高かったものの、体長にはばらつきが見られ、さらに、下流では体長のばらつきに加えて、肥満度のやや低い個体も混じっていた。

これらのことを考え合わせると、上流への定着は移動に費やすコストは大きいものの、相対的に生息密度が低いために餌資源をめぐる競合が少ないことで、良好な体成長を得る可能性を高めることができると言えそうである。一方、密度が高くなりやすい中流や下流に留まると、移動に費やすコストは小さいものの、良好な成長が約束されるとは限らないことになる。上流へと移動すべきか、あるいはそのまま定着すべきかの決定は、このような得失のバランスのうえに成り立った個別の“判断”と考えられる。

この考え方が正しければ、遡上中のアユは十分な摂餌条件が整えば、移動にかかるコストを最小限に抑える行動を取ると推察される。そして実際に、生息数が最も少なく(図1)、河川全体の平均密度が0.09尾/m²と極端に低かった2018年には、分布上限が他の年よりも10~15 kmも下流側にあった。

図4 3つの区間で採集したアユの体長と肥満度の関係

朱太川のアユの高肥満度が意味するもの

四国を流れる河川において1994~1997年に友釣りと投網で採集された4,415個体のアユの肥満度のモードは15.1~16.0で、18を超えるものは10.1%に過ぎなかった(当HP「アユ学概論」参照)。これに対して、朱太川で2014年に採集されたアユの肥満度は大部分(84%)が18を超えており(図4)、著しく高い肥満度と言える。

アユの抱卵数は体重が大きいほど多くなるため、このような肥満度の高さは繁殖成功度を高めることに寄与する。朱太川のアユの生息数は2018年のように生息数が著しく減少した状態からでも、1年後の2019年には平年の倍の水準まで回復した(図1)。朱太川のアユの異常とも言える肥満度の高さは、親魚数が少なくても抱卵数を多くすることにつながるため、資源水準が低下した状態から短期的に回復することを可能にする一因となっていると考えられる。

仮に、河川構造物によって自由な移動が阻害された場合、過密になりやすく、成長が悪化し、ひいては産卵量の減少を引き起こす危険性が高くなる。生息数(密度)に応じて生息範囲を拡大・縮小することで、河川のキャリングキャパシティ(収容力)を効率よく利用するアユの密度調節のシステムは、構造物によって自由な流程分布が阻害されるとその機能を失っていく。このことが資源の縮小や回復の遅れにつながる危険性があることは容易に想像され、河川に構造物を建設する際に、生物が自由移動できることを保障することの重要性を再認識させられる結果となった。

上記の詳しい内容をご覧になりたい方は、下記の論文をご参照ください。

高橋勇夫・間野静雄. 2022. 遡上行動を阻害する構造物が無い北海道朱太川における天然アユの流程分布. 応用生態工学. 25(1): 1-12.

本論文の生息密度・生息数の調査は、北海道黒松内町から委託された「朱太川水系アユ生息状況調査」等において実施したものです。黒松内町の高橋興世氏、朱太川漁協の皆様には現地調査にご協力いただきました。また、耳石の分析は三重大学の機器を使用させていただきました。ここに記して、心からお礼申し上げます。